国際シンポジウム開催報告:

“Frontiers in Social Science and Neuroscience: Bridging Brain, Behavior, and Society”

日時:2025年10月4日(土)

会場:一橋大学如水会百周年記念インテリジェントホール

共催:一橋大学 社会科学高等研究院 脳科学研究センター

早稲田大学 政治経済学術院 実験政治学研究部会

スタンフォード大学よりBrian Knutson 先生およびJeanne Tsai先生をお招きし、講演会を開催いたしました。当日は77名の参加者にご来場いただき、盛況のうちに会を終えることができました。

シンポジウムは、一橋大学 社会科学高等研究院 脳科学研究センターの福田玄明センター長による開会のご挨拶で始まりました。また、一橋大学の宮本百合先生が総合司会を務めました。

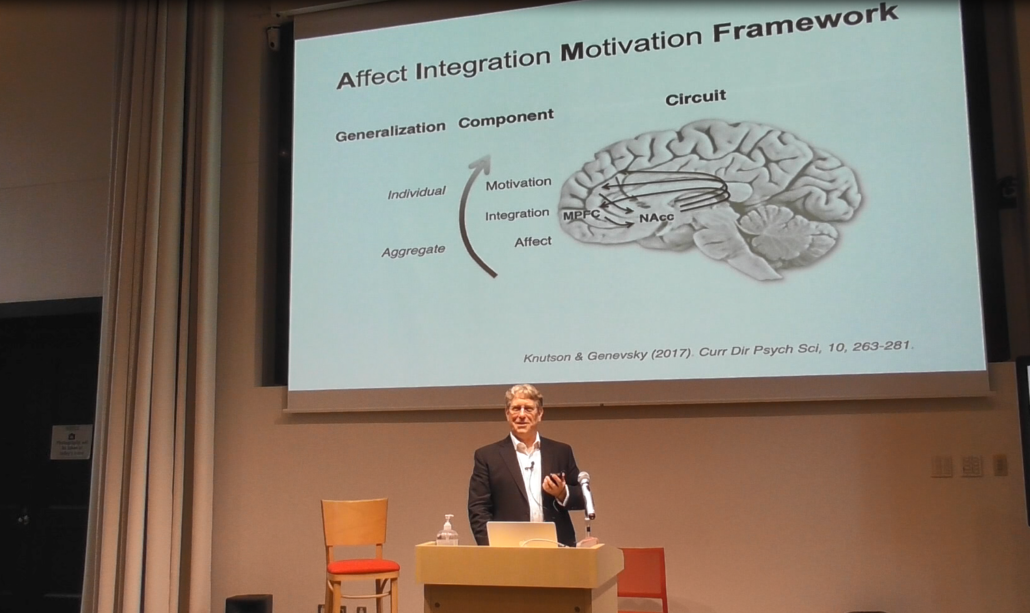

Knutson先生のご講演では、近年注目を集める「神経予測(neuroforecasting)」研究の中でも、特に神経活動が個人差を超えて集団レベルの行動をどの程度予測できるか(一般化可能性; generalizability)を検証した最新の知見についてご紹介いただきました(Genevsky, Tong, & Knutson, 2025, PNAS Nexus)。少人数の神経データからでも市場レベルの行動予測が可能であることを示した本研究は、マーケティングや公共政策への応用可能性を含め、参加者の大きな関心を集めました。

Tsai先生のご講演では、長年にわたり展開されてきた「文化と感情」に関する研究成果が紹介されました。特に、文化的価値観や理想とする感情(ideal affect)が、人々の感情経験や表出、対人行動、さらに脳の働きにまで影響することが、多角的な研究を通じて明らかにされています。たとえばParkら(2018)の研究では、欧米と中国の参加者を対象に、笑顔に対する印象をfMRIで調べた結果、笑顔に対する脳の報酬系の反応の文化差が、「親しみやすさ」の判断の違いを説明することが示されました(Park et al., 2018, Culture and Brain)。さらにBlevinsら(2023)は、こうした文化差に見られる脳活動の特徴が、他の文化や集団にも一般化できるかを検証し、文化と感情の関係が脳の働きにも一貫して表れることを明らかにしています(Blevins et al., 2023, SCAN)。これらの成果は、文化神経科学および社会心理学の分野において重要な示唆を与えるものであり、当日は参加者から多くの質問が寄せられ、活発な議論が交わされました。

さらに、一橋大学の鈴木真介先生のResearch Talkでは、“Learning and decision-making in social context”と題して、一橋大学 社会科学高等研究院 脳科学研究センターに設置されたMRI装置を用いて実施された最新の研究成果をご報告いただきました。

また、早稲田大学の尾野嘉邦先生のResearch Talkでは、“Emotions in political contexts: Measuring affect from candidate faces and campaign materials”と題して、政治家の顔表情分析などの手法を用いた、政治的文脈における感情の役割に関する最新知見をご紹介いただきました。

Panel DiscussionとQ&Aでは、宮本先生の進行のもと、講演内容を踏まえた活発な意見交換が行われ、学際的・国際的な視点から議論が深まりました。

閉会にあたっては、早稲田大学の尾野嘉邦先生より閉会のご挨拶がありました。

本シンポジウムは、文化・感情・意思決定研究の最前線に触れる貴重な機会となり、国際的な学術交流の促進にもつながりました。ご登壇いただいた先生方、そしてご参加いただいた皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

(文責:間野陽子)